PEラインが当たり前になった今でも、「peとリーダーの結び方」で迷っている方は多いと思います。

特に「簡単で強いノット」を探していると、選択肢が多すぎて、「結局どれがいいの?」と悩んでしまいますよね。

実際、私も最初はそうでしたし、いろいろ試してきました。

一応FGノットも使ってみましたし、そこそこ早く結べるようには練習もしました。

……でも、どうしてもハーフヒッチが嫌いなんです。あの普通結びを何度も繰り返す感じが、どうにも好きになれなくて。

そんな私が、長年使い続けているノットがあります。

それが「オルブライトノット」──そして、その欠点を解消したのが今回紹介する

【オルブライトノット改】です。

このノットのポイント

- カンタンで失敗しにくい

- 慣れたら10秒!

- コンパクトで巻き込みも気にならない

- 実釣で通用するだけの強度がある!

まさに、「簡単で強い」ノットの答えのひとつだと思っています。

今回は、写真と動画でしっかり解説していきますので、ぜひ実際に試してみてください!

慣れたら10秒でいけますよ!

Contents

簡単で強い!PEとリーダーの結び方「オルブライト改」完全ガイド

読むのがめんどい人は動画でどうぞw

とりあえず流れを掴みたい方は、こちらのYouTube動画をご覧ください👇

そのあとで、写真つきの解説を見ながら実際に結んでみればOKです👌

結び方の手順【写真&動画付き】

ではここから、写真とともに結び方の手順を丁寧に解説していきます。

この結び方は「オルブライトノット」をベースに、私なりに改良したスタイルです。ネットで紹介されている一般的なオルブライトノットとは少し違っていて、

- とにかくカンタン

- 安定して強度が出る

- 結びミスが激減する

そんな実践向きノットになっています。

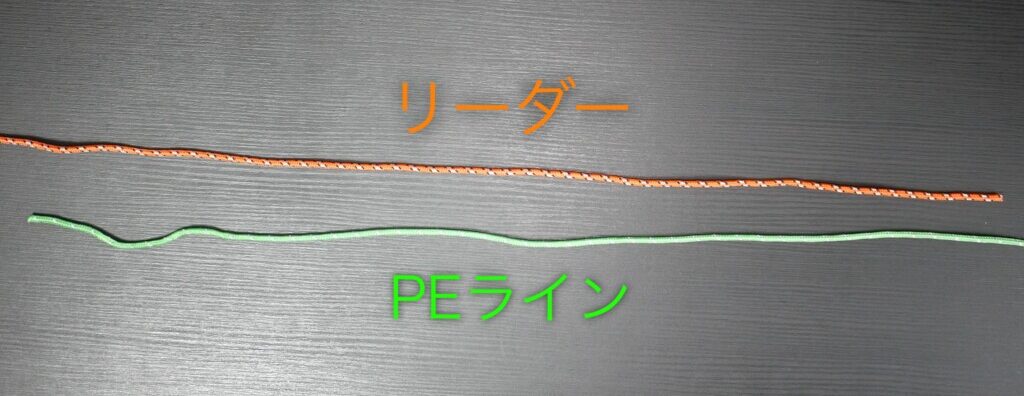

写真では分かりやすくするために、リーダーはオレンジ、PEラインはグリーンのロープを使っていきます。

また、ロープは実際のラインと異なり太い為、巻取り回数は減らして解説していますのでご了承ください。

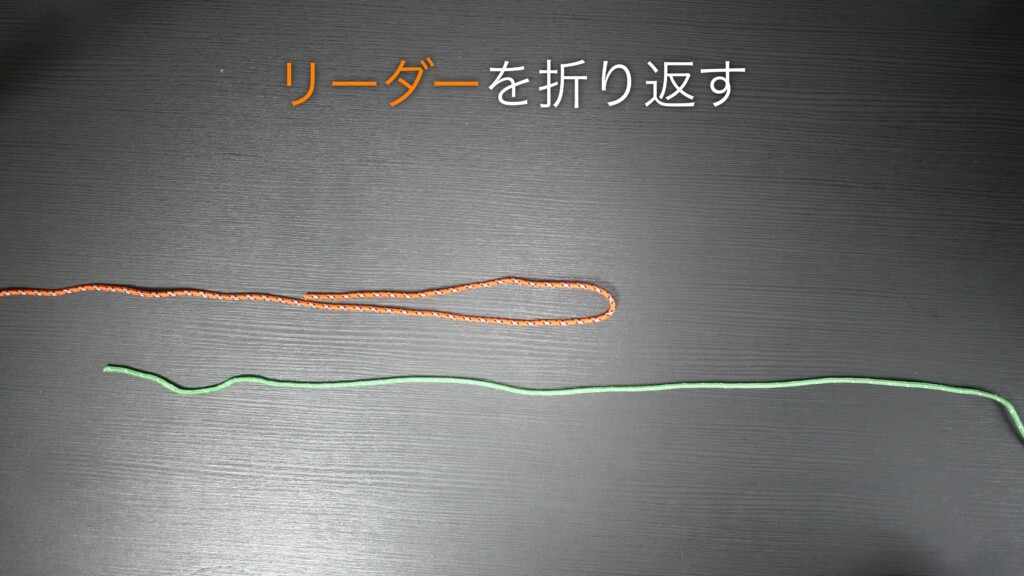

① リーダーを折り返す

最初にリーダーを折り返します。最初は15cmくらい取ると失敗しにくいです。

慣れてきたら10cm程度でOKです。

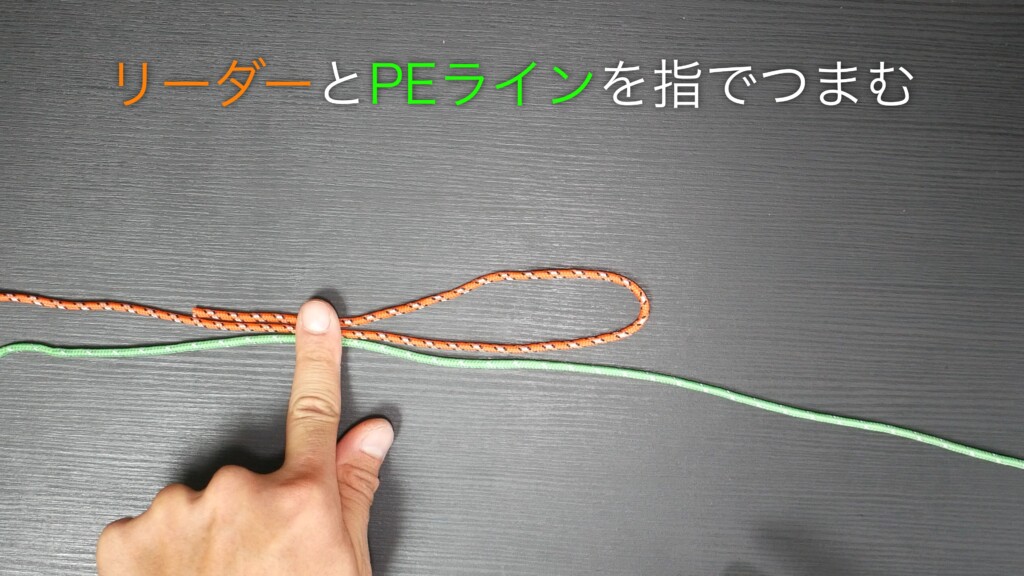

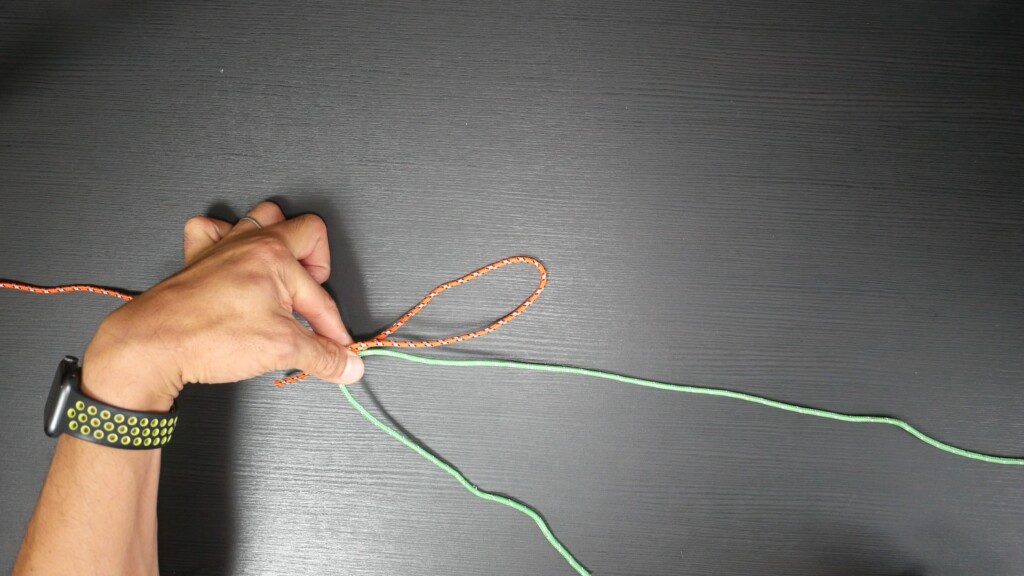

② リーダーとPEをつまむ

リーダーを折り返した状態で、PEラインと一緒につまみます。

あまり先端すぎないよう、真ん中から1/3くらいの位置でつまむと安定します。

こんな感じになればOKです。

📌この時点では、PEラインとリーダーは通したり交わったりはしていません。

一緒につまんでいるだけです。

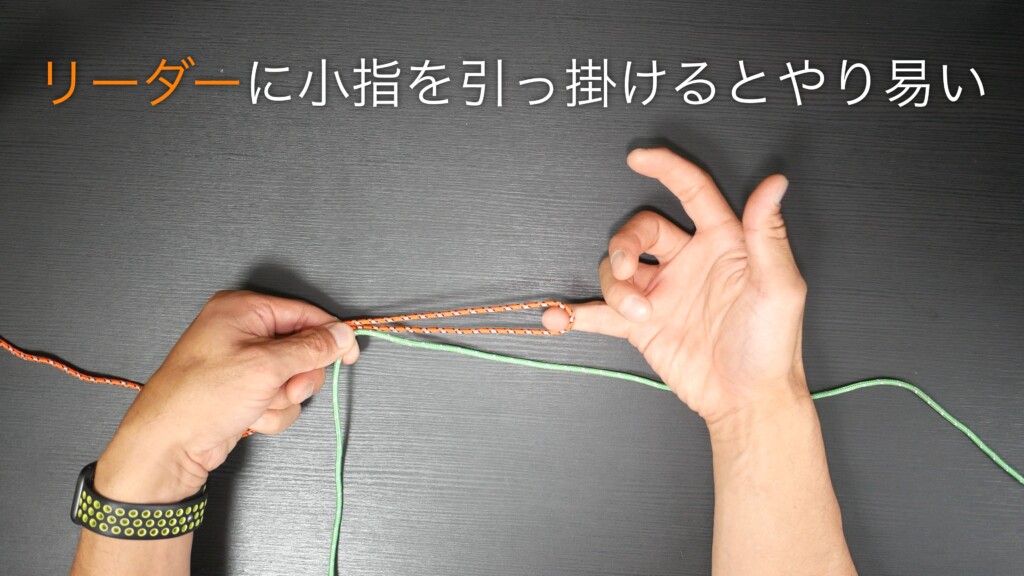

③ 巻きつけ準備|小指に掛けるとラク!

リーダーの輪っかを小指に引っ掛けると、巻きつけの工程がかなりスムーズになりますよ✨

別に引っ掛けなくても大丈夫ですので、ご自身の結びやすい方法を試してみてください。

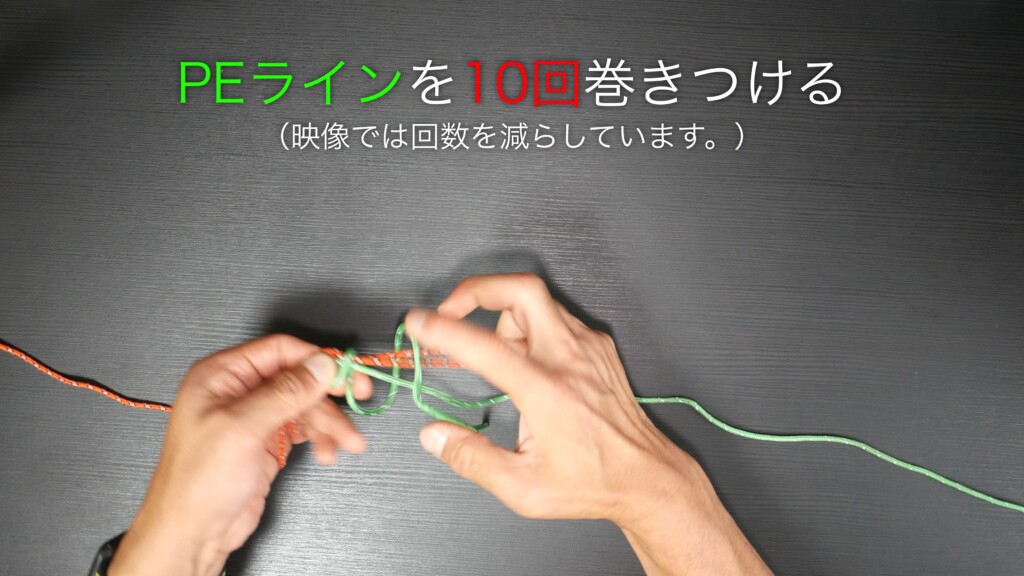

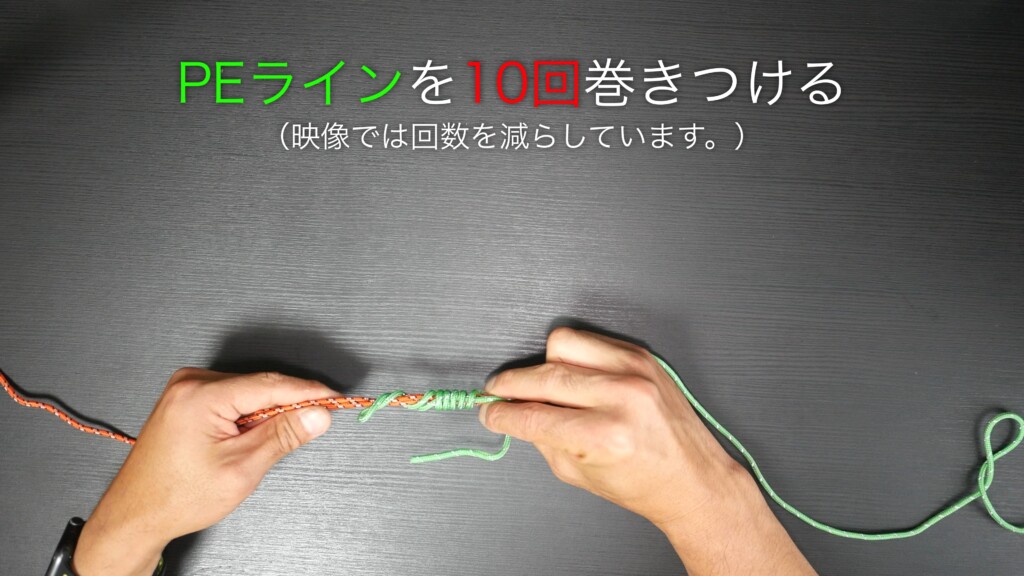

④ PEラインを10回巻きつける

リーダーとPE本線をまとめて、PEラインをグルグルと巻いていきます。

ポイントは「巻きが重ならないように並行に並べること」

締め込んだ時にキレイな並行巻きになっていないと、強度低下の原因になります。

実釣では10回巻きが基本ですが、私はなんとなく11〜12回くらい巻くことが多いです。

7回以下にするとガクッと強度が落ちてきます、逆に15回以上の巻きすぎも強度低下につながるので注意してください。(気になる方は試してみてください)

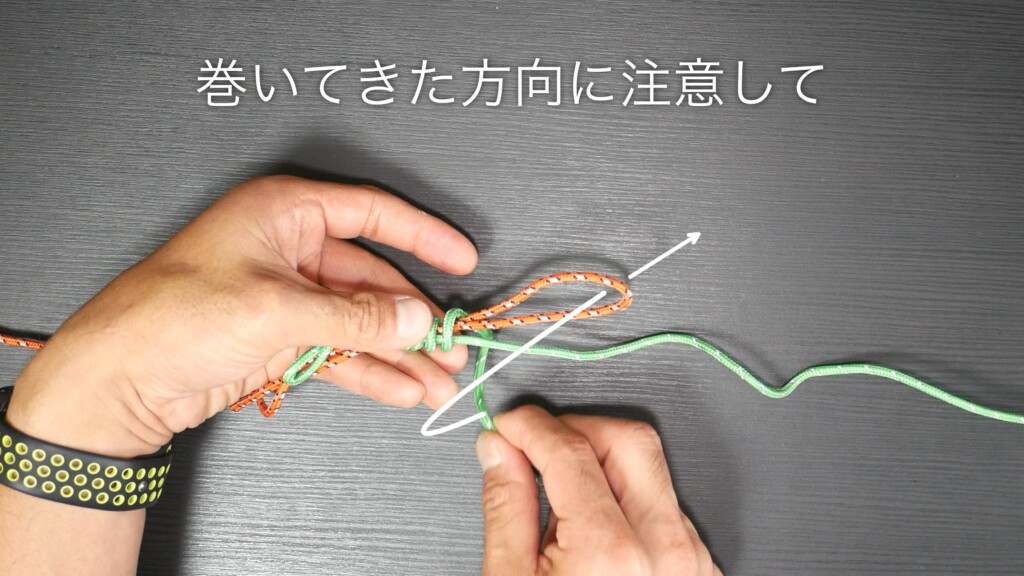

⑤ リーダーの輪っかにPEラインを2回通す

PEラインの巻き終わりを、リーダーの輪っかに同じ巻き方向から2回通します。

リーダーの1本とPEライン本線に巻きつけるイメージです。

この「2回通し」が最大のポイントです!

通常のオルブライトノットは1回なんですが、2回にすると締め込み時の安定感が全然違います。

ちなみに3回だと巻きすぎで締め込みにくくなります。

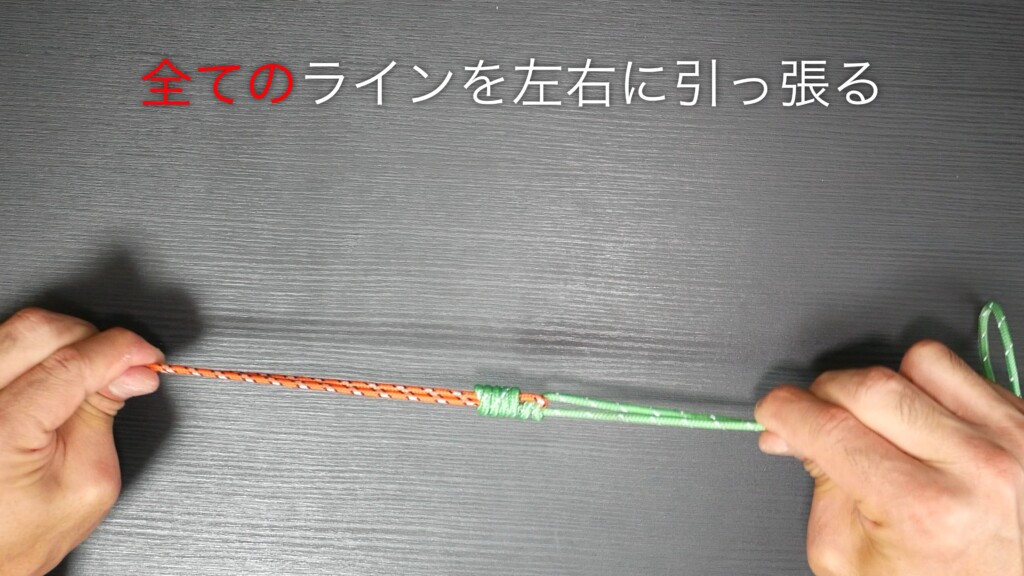

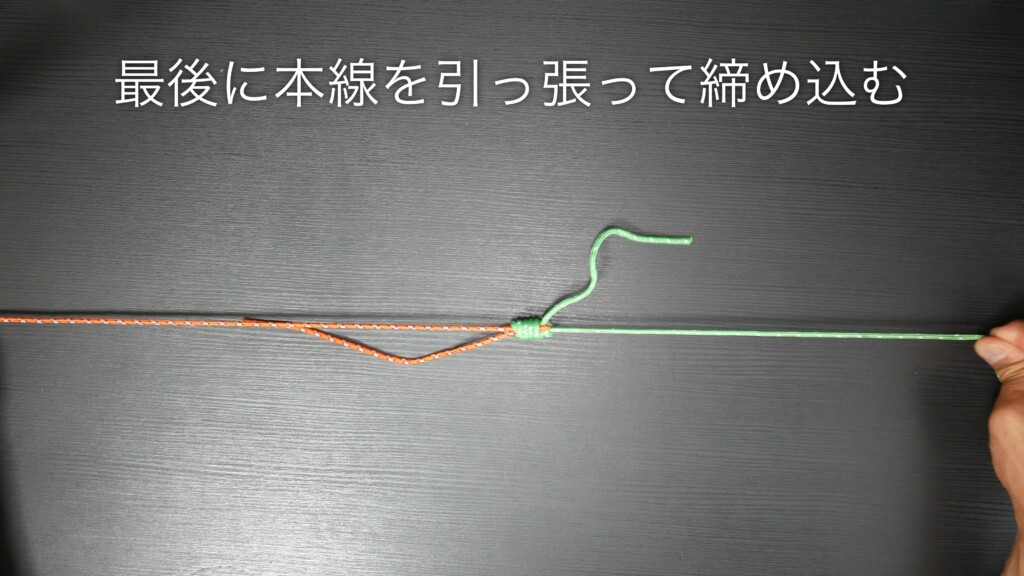

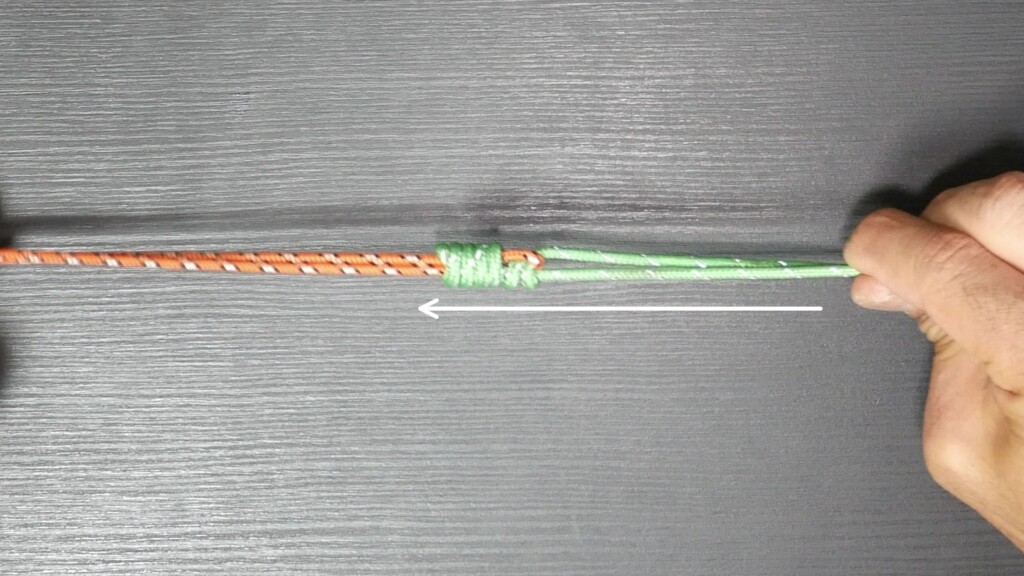

⑥ 締め込み&仕上げ

締め込む前にツバなどでしっかり湿らせてから、最初は4本全てのライン(本線・余り)を引っ張っちゃってOKです。

最後はPEとリーダーの本線同士をしっかりと引っ張って仕上げましょう。

あまり強く引っ張りすぎると破断する可能性もあるので注意!

通常のオルブライトノットはここで切れる事も多いですが、この結び方では切れにくくなりました。

締め込み時の失敗が少ないのを実感しています。

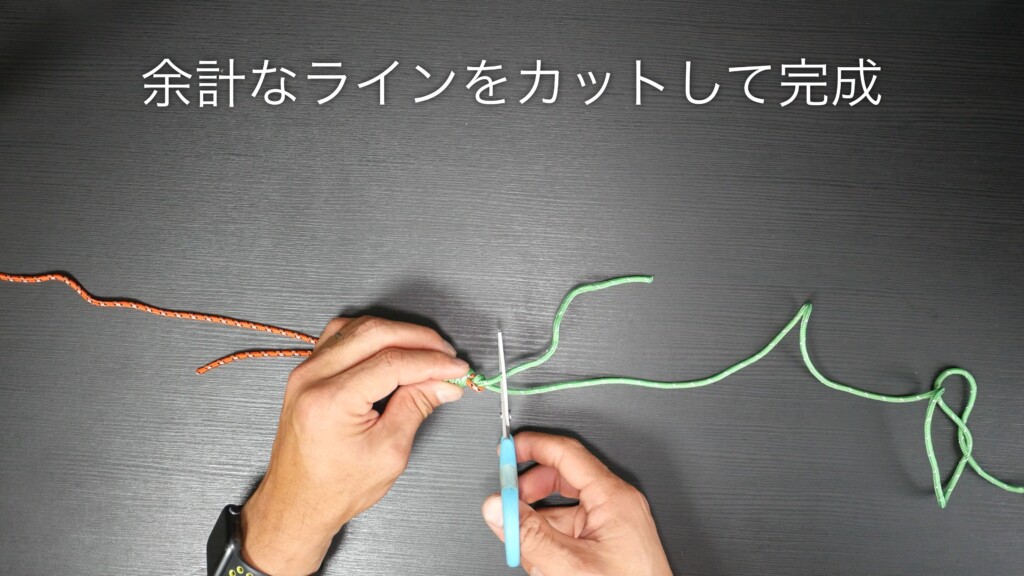

⑦ 余ったラインをカットして完成!

- リーダーはなるべく結び目ギリギリでカット

- PEは2〜3mm残してもOK

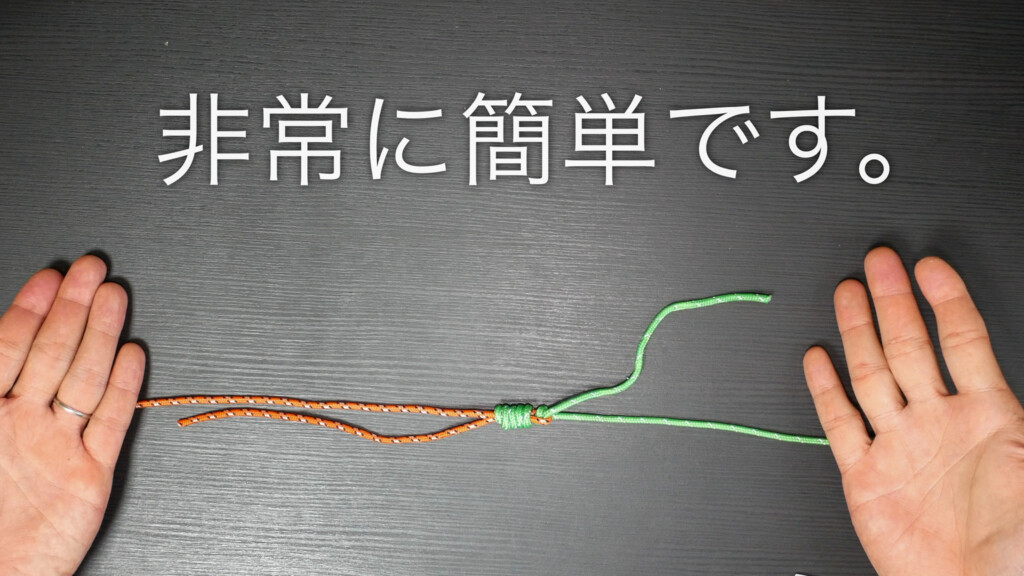

仕上がりは小さくスリムで、スプール巻き込みでもほとんど気になりません。(サミング指に当たってちょっと痛いときはありますが)

ね?カンタンでしょ?(・∀・)

これが、私が実釣でずっと使い続けている「オルブライトノット改」です!

結ぶときの注意点(結び目の位置・締め込み方)

このノット、慣れてしまえば本当にカンタンなんですが、ちょっとしたポイントで強度が大きく変わるんです。

ここでは私が実際にいろんな巻き方を試してきた中で、「これはやらない方がいいな」と感じたポイントを共有しますね。

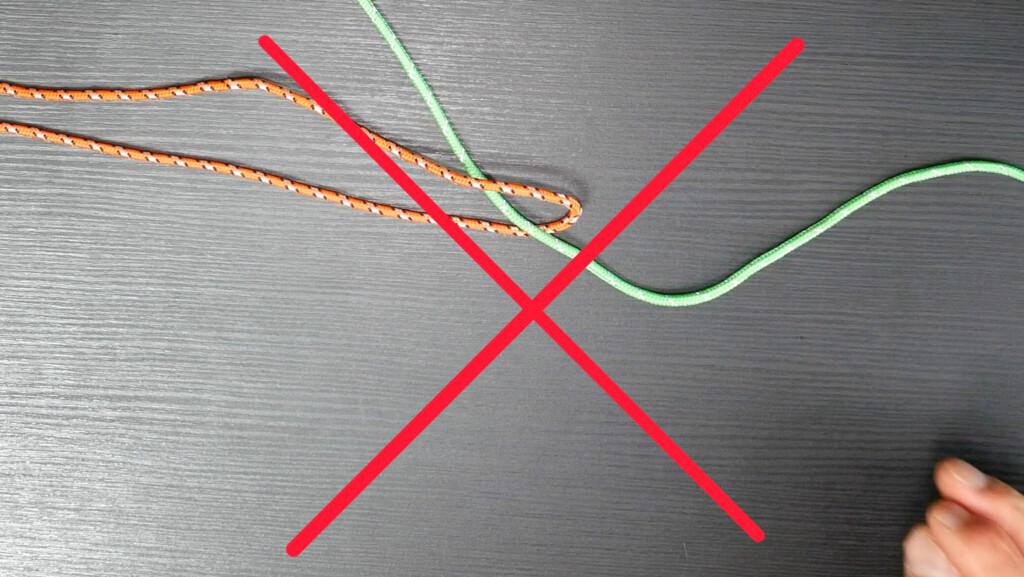

❌ 輪っかに通す?→私は通しません

多くのオルブライトノットの解説では、最初に作ったリーダーの輪っかにPEラインを通してスタートしますよね。

でも私はこの工程をあえて省いています。というか絶対に通してはいけません!

✂️ 理由は…ここで切れるから

最初に輪っかに通してしまうとPEラインの一箇所にストレスが集中してしまい、100%ここで切れる様になってしまいます。

強度も劣ります。

✅ 一直線に通すのがコツ

このやり方だと、ノットの最奥までPEラインが一直線で入り込む形になるので、ストレスが分散されて強度アップ&失敗も激減!

「何百回と締め込んで試してきた結果、こっちのほうが安定して強い」という結論に落ち着きました。(あくまで私調べ)

何よりもこうすることによって締め込みの失敗が激減します。

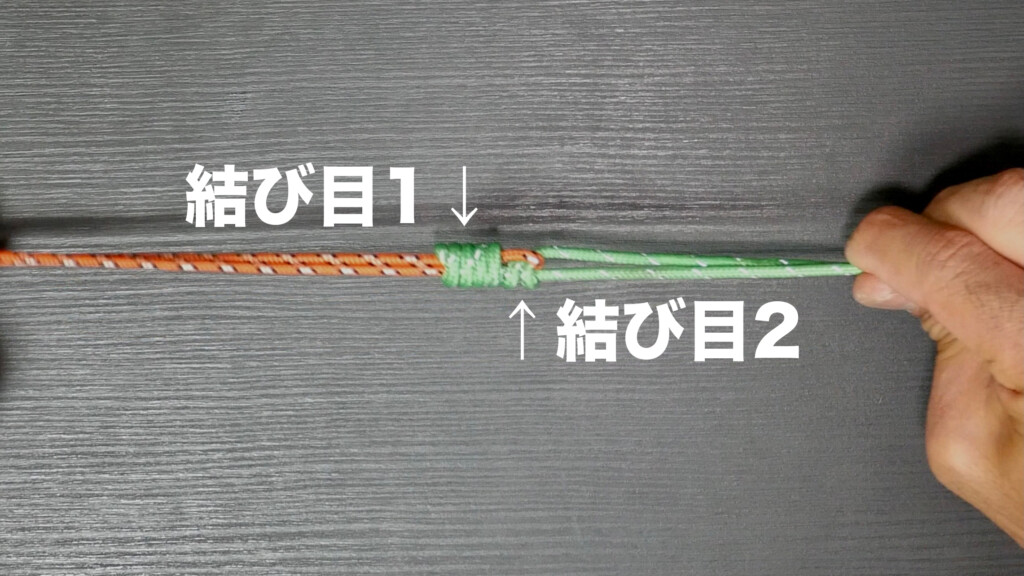

結ぶときの注意点②|巻き部分が“かぶさる”現象

この失敗例は、通常のオルブライトノットではたまに発生していました。

今回紹介している「オルブライト改」では、締め込みの失敗が少ないのでほとんど起きません。

一応、念のために注意点として紹介しておきます。

まれにですが、

10回巻いた“結び目①”が、輪っかに2回通した“結び目②”の上に覆いかぶさってしまうことがあるんです。

この状態になると、構造上ちょっと不安定。

私はこの状態を「失敗」とみなして、やり直すようにしています。

とはいえ、引っ張ってみるとそこそこ強度が出ちゃうんですよね(笑)

でもあとで切れたりしたら後悔しそうなので、心配なときは再チャレンジがおすすめです!

メリットとデメリット|オルブライトノット改の実力をチェック

✅メリット1:とにかく早くてカンタン。しかも実用性アリ!

このノット最大の魅力は、やっぱりカンタンで素早く結べるところ。

「リーダー交換が面倒…」と後回しにしがちな方でもこのノットなら気軽に結び直す気になれると思います。

揺れる船の上でも余裕です。

FGノットを面倒くさがってボロボロのラインを使い続けて切られる…

なんてリスクを減らせるのは、実はけっこう大きなメリットですよね。

✅メリット2:失敗が少ない

さらに嬉しいポイントは、失敗が少ないこと。

毎回ほぼ同じ強度で結べるから、

「さっきはうまく結べたけど、今回は微妙…」みたいな不安も減ります。

✅メリット:結び目がメッチャ小さい

ノットのサイズも非常に小さいので、ロングリーダーをスプールに巻き込んでもガイド抜けがスムーズで殆ど気になりません。

⚠️デメリット1:編み込みノットには強度で劣る

デメリットとしては、やはり編み込み系ノットに比べて強度が劣る点が挙げられます。

通常のオルブライトノットより強度が上がっているのは確かですが(正確な測定はしていません)、それでもやっぱりFGノットの方が強いのは間違いありません。

⚠️デメリット2:結び目が太くなる

また、このノットでは太い方のリーダーを折り返す構造のため、見た目は小さいですが、ノットの“太さ”は増す傾向にあります。

とはいえ、マイクロガイドで極太ラインを使うようなアンバランスな組み合わせでなければ、ガイド抜けが悪くなることはありません。

実釣レベルでは、ほとんど気にならない範囲だと思います。

PEとリーダーの組み合わせ|号数の目安と強度の考え方

PEとリーダーの組み合わせ、なんとなくで選んでいませんか?

ここでは、「どの号数をどう組み合わせるか」を、ちょっと変わった視点からわかりやすく紹介します!

おすすめは「PE号数×2.5倍」のリーダー!

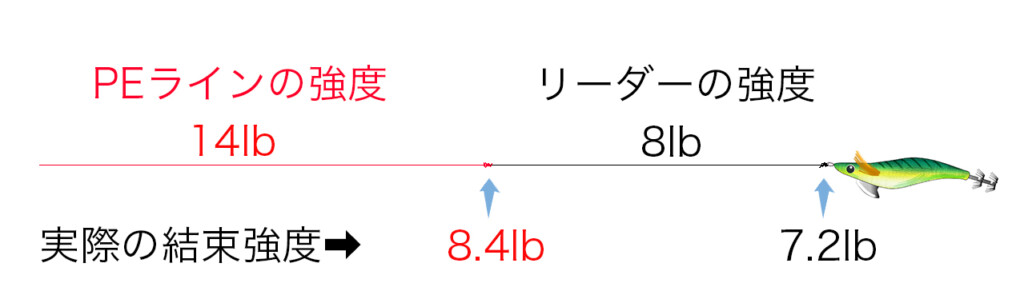

PE0.8号に2.5倍の2号を組み合わせたときの強度分布(ノットの強度を相当低い60%と仮定した場合)

PEラインにリーダーを組み合わせるとき、「どのくらいの太さがベストなの?」という疑問、誰しも一度は感じたことがあると思います。

一般的には「PEの4〜5倍」と紹介されていることが多いですが、私の場合は――

💡PE号数の約2.5倍のリーダー号数を使う。

これがキャスト切れや根掛かり時にリーダーを残す、現場重視のシステム構成です。

(※ノットの強度をかなり低めの60%と想定してます、実際には70%程度の強度は出ていると思われます。)

この考え方のポイント

- 一般的な設定よりリーダーはかなり細め

- ノット部分で切れずにルアー側で切れるよう、余裕を持った設定

- 結び目の強度も含めた、ラインシステム全体の“最弱ポイント”調整

📊リーダー号数の目安表

|

PEライン |

リーダー号数(目安) |

|---|---|

|

0.4号 |

1号 |

|

0.6号 |

1.5号 |

|

0.8号 |

2号 |

|

1.0号 |

2.5号 |

|

1.2号 |

3号 |

|

1.5号 |

3.5号 |

|

2.0号 |

5号 |

※ フロロ or ナイロンの使い分けについてはここでは割愛しますが、場面によって最適な選択があります。

📌補足ポイント(例外パターン)

以下のようなケースでは、強めのリーダー設定が推奨されます:

- オフショアなどでラインブレイクを前提にしていないとき

- 歯の鋭い魚や、ストラクチャーの激しいポイントでの根ズレ対策が必要なとき

🔗 内部リンク案

👉 PEとリーダーの太さのバランスは、2.5倍が超絶楽チンでメリット沢山な理由

プロも実践!信頼されるノットの理由

「簡単なノットは不安…」「強度が足りないんじゃ?」そう感じる方もいるかもしれません。

でも、“あえて”カンタンなノットを選んでいるプロも実はいるんです。

たとえば――

🧢ロックフィッシュ界で有名な折本隆由プロは、ハードな釣りスタイルにもかかわらず、オルブライトノット(改ではなく通常のタイプ)の使用を推奨しています。

以前からライトゲームでは見かけていましたが、大型ロックフィッシュでも使われているという事実は、このノットの“実戦での信頼性”を裏づけているといえそうです。

🔗参考記事:👉 “オルブライトノット”を使いこなしてロックフィッシュをもっと釣る!【エキスパート折本隆由が指南】

実釣でも使用例!このノットで釣った実例を紹介【動画あり】

私は普段からこのノットしか使っていませんので、実釣での使用例といえば、正直、YouTubeにアップしている釣行動画すべてがその証拠でもあります。

その中でも分かりやすい例を挙げるとすれば、オフショアのSLJ(スーパーライトジギング)でブリをキャッチしたときの釣行でしょうか。

🧵ラインシステムはこんな感じ:

- PEライン:0.8号

- リーダー:フロロ3号

ノット部分でのトラブルは一切なし。

ドラグも効かせながらしっかりファイトしてランディング成功しています。

🎥参考動画:一万円の万能ベイトフィネスロッドでブリを釣ったらこうなります

ちなみにこの動画のときは、ドラグの調子が悪くやたら時間がかかってしまったのですが、後日ブリ(85センチ)を釣り上げた時はもっともっとスムーズにキャッチできてます。(リーダーは3→4号に変更している)

実釣での安定性も含めて、このノットの“信頼できる選択肢”としての価値が伝わればうれしいです!

その時の記事はこちら:万能ベイトフィネスロッド XRFC-662ML-BF でブリを釣ったらどうなった?

-

-

万能ベイトフィネスロッド XRFC-662ML-BF でブリを釣ったらどうなった?

もう購入してからかれこれ6〜7年にはなるかと思いますが、 コスパ最強万能ベイトフィネスロッドと言えば、 アブガルシア クロスフィールド XRFC−662ML–BF でしょうね。(去年ニューモデルが発売 ...

続きを見る

まとめ|PEとリーダーの結び方に迷ったら「簡単で強い」この方法を!

PEとリーダーの結び方って、釣りを始めたばかりの人にも、ベテランにも意外と悩ましいポイントですよね。

特に「簡単で強いノット」を探している方にとっては、選択肢が多すぎて迷ってしまうはず。

そんな中で今回紹介した オルブライトノット改 は、まさにその条件を満たしてくれるノットのひとつです。

✅この記事で紹介した要点はこんな感じ

- pe リーダー 結び方としては非常にシンプルで覚えやすい

- 締め込み時の失敗が少なく、安定した強度が出せる

- 実釣でも通用する強さがある(SLJでブリをキャッチ!)

- ノットがコンパクトで、スプール巻き込みも安心

- リーダーはPE号数の2.5倍がちょうどいいバランス

PEラインを使う以上、リーダーとの結束は避けて通れない工程ですが、

難しくて億劫になるくらいなら、「簡単で強い」このノットでまずは釣りを楽しんでほしいと思っています。

動画解説もありますので、ぜひチェックして試してみてくださいね🎣